添加物は「危険」と思われがちですが、全てが危険というわけではありません。例えば豆腐製造で不可欠な「にがり」は添加物で、豆乳を「凝固」させる役割があります。

添加物と食品の違い

添加物は「食品の製造の過程において又は食品の加工、もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と食品衛生法により定義されています。

添加物と食品は以下のような位置づけとなっています。

| 添加物 | 食品製造や保存のために一定の目的を持って意図的に使われるもの |

| 食品 | それ自身をそのまま飲食できるもの又は加工·調理することで飲食できるもの |

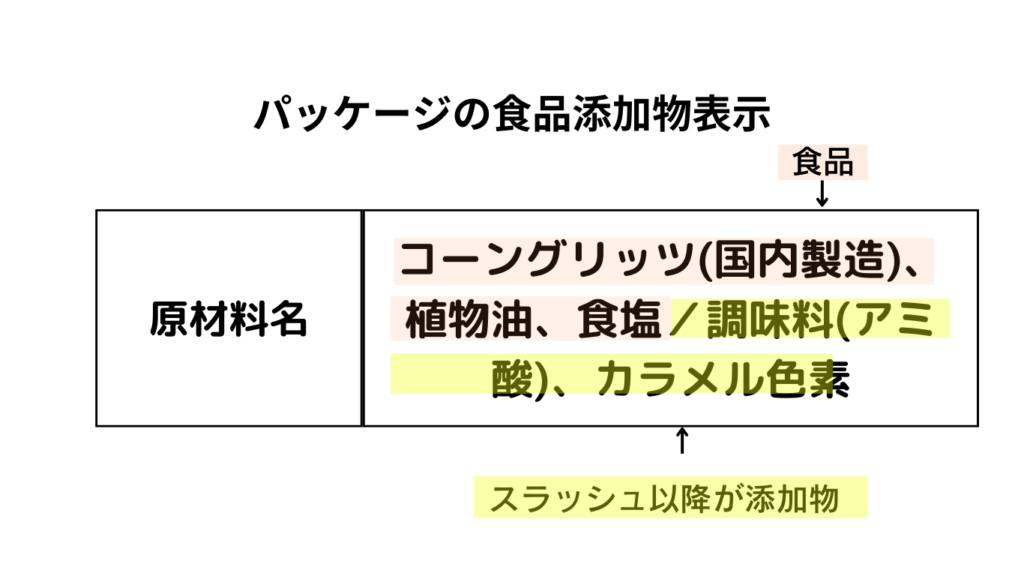

食品パッケージから添加物をチェックする方法

スーパーやコンビニで、添加物が入っているかどうか知るには、パッケージの「原材料名」をチェックしてくたさい。裏面にあることがほとんどです。ここから添加物が入っているのか、どのような添加物が入っているのかを知ることができます。

/(スラッシュ)より前の部分が食品で、

/(スラッシュ)以降が添加物/(スラッシュ)が無ければ、添加物不使用の食品です。

パッケージ上の/(スラッシュ)を探しましょう!

「無添加」表示の厳格化

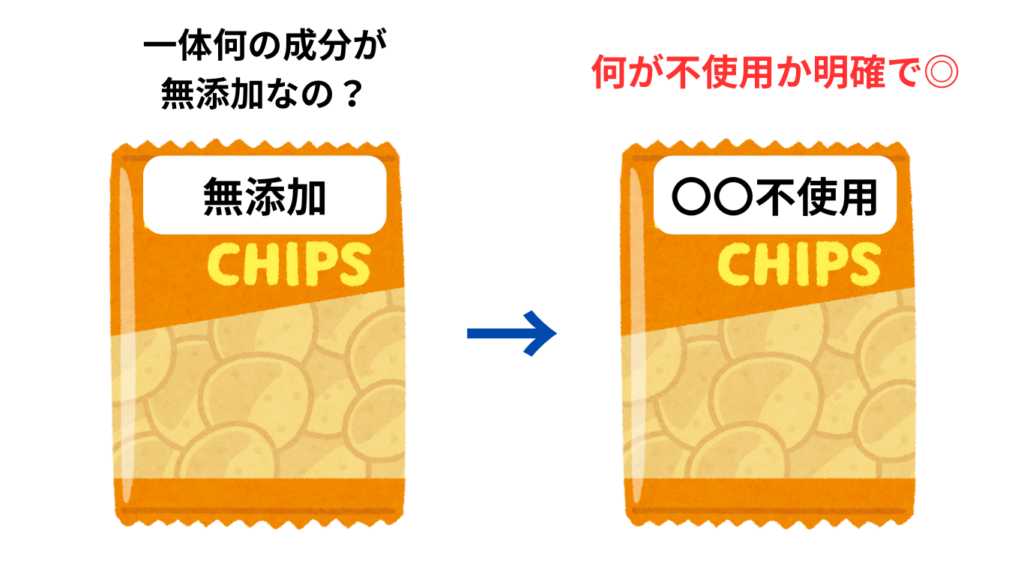

パッケージの目立つ箇所に「無添加」と書かれた商品があります。

これを見ただけで迷わずカゴに入れていませんか?

「何が不使用なの?」「具体的には?」と疑問をもった方は上級者です。

こういった消費者の疑問や誤解を防ぐため、2024年4月にガイドラインが策定され、無添加の表示が厳格化ました。ガイドラインに従うと、パッケージには「〇〇不使用」など具体的に書くのが適切と言えます。

身近な添加物15選

| 種類 | 用途 | 表示例 |

| 甘味料 | 甘味を与える | 甘味料(アスパルテーム)、甘味料(キシリトール) |

| 着色料 | 美味しそうな色にする | カラメル色素、着色料(カラメル) |

| 保存料 | 菌を抑制し保存性を高める | 保存料(安息香酸) |

| 増粘剤·安定剤·糊料 | 粘りやトロミを付与する 分離を防止し安定性を向上させる | ゲル化剤(ペクチン) 増粘剤(キサンタンガム) |

| 酸化防止剤 | 油脂などの酸化を防ぎ、保存性をよくする | 酸化防止剤(ビタミンC) |

| 発色剤 | ハム・ソーセージの風味·色調の改善 | 発色剤(亜硝酸ナトリウム) |

| 漂白剤 | 白くきれいにする | 漂白剤(亜塩素酸ナトリウム) |

| 防カビ剤 | 柑橘類等のかびの発生を防止する | 防カビ剤(イマザリル) |

| 酸味料 | 酸味を付与する | 酸味料、クエン酸 |

| 香料 | 香りを付与する | 香料 |

| 豆腐用凝固剤 | 豆乳を固めて豆腐にするために用いられる | 豆腐用凝固剤 |

| 乳化剤 | 水と油を均一に混ぜ合わせる | 乳化剤 |

| かんすい | 柔らかく弾力性のある食感をつくり、色調を整える | かんすい |

| pH調整剤 | 適切なpHに保つことで、変質や変色を防いで品質を安定させる | pH調整剤 |

| 調味料(アミノ酸) | 旨みを付与する | 調味料(アミノ酸)、グルタミン酸ナトリウム |

出典:食品添加物について – 神奈川県ホームページ

出典: 「保存料」,「日持ち向上剤」について-広島県ホームページ

食品添加物の安全確保

厚生労働省によると、食品添加物の安全性を確保するために、食品安全委員会の意見を聴き、その食品添加物が人の健康を損なうおそれのない場合に限って使用を認めています。また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、継続的な安全確保に努めているようです。

成分規格および使用基準の設定

品質の安定した食品添加物が流通するよう、純度や成分について遵守すべき項目(成分規格)を設定します。また、過剰摂取による健康影響が生じないよう、食品添加物ごとに添加できる上限値など(使用基準)を設定します。

摂取量調査

実際に市場から仕入れた食品中の添加物の種類と量を検査し、一日摂取許容量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)の範囲内にあるかどうかを確認します。

既存添加物の安全性確保の推進

既存添加物の安全性評価を推進します。また、既に使用実態のないことが判明した既存添加物については、既存添加物名簿からその名称を消除します。

出典:食品添加物の安全確保 – 厚生労働省

まとめ

日本では、安全性が確認され、厚生労働大臣が指定した食品添加物でなければ使用できないルールになっており、必要最低限量を目的をもって添加されています。

添加目的や、厚生労働省の安全確保へと取り組みを知ることで、添加物に対する漠然とした不安は減ると思います。

多くの加工食品に食品添加物が使用されており、通常の食生活を送る上で、添加物を100%避けてとおることは難しいのが現状です。食品添加物とうまく付き合っていく必要があると言えるでしょう。